社用車ぶつけた……交通事故が起きたとき、まず落ち着いて行動することだ。そのためには、事故現場での対応を知っておく必要がある。

とくに社用車などの業務中の事故では、しっかりした対応が求められる。対応が遅れたり、誠意が足りなかったりすると、解決まで時間がかかり、企業への信頼は下がっていく。

ここでは、事故発生後の現場での対応と、事故の報告を受けた会社の対応を順を追って説明する。

mokuji

社用車をぶつけたときの事故現場での対応

1負傷者の救護をする

交通事故を起こしたあと、はじめに確認するのは「負傷者がいるかどうか」だ。負傷者がいる場合は、すみやかに救急車を呼び、救護活動を行う。「すり傷だけだし大丈夫」など、負傷の具合を勝手に判断し、放置するのはダメだ。救護をさぼるのは、民法第720条(正当防衛及び緊急避難)の「救護義務違反」にあたる。

2危険防止措置をとる

次にするのは危険防止措置だ。交通事故で飛び散ったガラスを片付けたり、事故車を安全な場所へ移したりする。

このとき注意するのは、事故現場の状況を変えすぎないこと。あとで警察の現場検証があるからだ。

3警察に事故を報告する

負傷者の救護と危険防止措置がおわったら、最寄りの警察署に通報する。警察官が到着したあと、次のことを伝える。

- 事故が発生した日時と場所

- 死傷者や負傷者の有無と負傷の程度(死者・けが人がいるか、けがは重いか、など)

- 破損したものとその程度(社用車や相手の車両、ガードレールなどの破損具合)

- 事故車両の積載物(社用車で運んでいたもの)

- 事故後にとった行動(負傷者の救護や危険防止措置など)

警察に報告するのは事故を起こした側(加害者)の義務だが、事故を受けた側(被害者)だったとしても申告すること。加害者が信用できる人物かどうかわからないし、けがをした場合は「人身事故扱い」の届け出が重要になる。

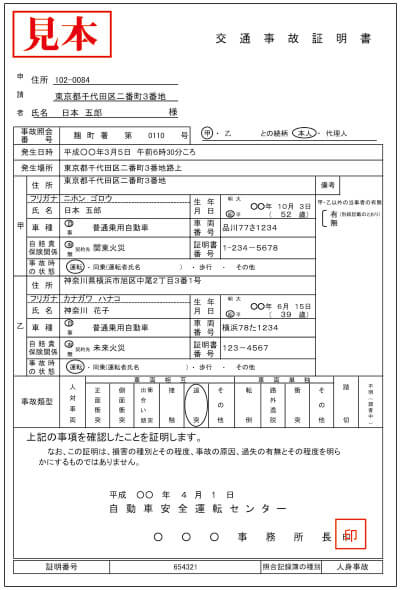

自賠責保険の仮渡金の請求などには、自動車交通安全センターから交付される「交通事故証明書」が必要だ。はやめに連絡しておきたい。交通事故証明書の申請方法は、記事の最後で説明する。

被害者はすぐに治療費の支払等のお金が必要になります。その費用をまかなうお金が早く受け取れるよう、仮渡金(かりわたしきん)制度があります。

4相手の情報を確認する

事故にあったとき、相手の情報は必ず聞くこと。次の内容をメモしよう。

- 住所

- 氏名

- 連絡先

- 加害者が入っている自賠責保険、自動車保険の会社、証明書番号など

- 加害車両(事故を起こした車)の登録ナンバー

- 勤務先や雇い主の住所、氏名、連絡先

このとき、口頭ではなく、運転免許書や車検証などの実物を見せてもらうこと。拒否された場合は、ナンバープレートの番号を控えておく。あとで陸運局で調べることができる。

勤務中に従業員が事故を起こした(社用車をぶつけた)場合、運転者以外に雇い主も賠償責任を受けることがある。勤務先は忘れずに聞いておこう。

5目撃者を確保する

目撃者を探し、交通事故の情報を集める。情報提供者の住所、氏名、連絡先も忘れず聞くこと。事故後の示談交渉など、目撃者の証言は非常に重要な証拠になる。

6会社に連絡する

警察への通報がおわったら、会社に連絡をいれる。社用車での事故の場合、積載物をどうするかなど、業務の指示を受けること。

交通事故は互いに過失があることがほとんど。「示談で済ませたほうがいい」などと決めつけず、会社の指示を待とう。

7事故現場を記録する

事故後の現場検証は警察に任せっきりにせず、運転者自身も(怪我の程度によるが)記録しておきたい。

- 事故現場の見取り図、写真

- 事故の経過

- 目撃者の証言

これらの記録は賠償の交渉がおわるまで残しておくこと。

8医師の診断を受ける

事故直後は、加害者も被害者も気が動転している。自分の体の不調に気づかないことが多い。

交通事故では、翌日以降に体調が急変したり、のちのち事故の後遺症がでたりする可能性がある。その場では軽症だと思っていても、あとで怪我が重かったというケースもある。事故のあとは、医師の診断を必ず受けることだ。

社用車をぶつけたと報告を受けた会社の対応

1本人に事故状況を確認し、現場での対応を指示する

事故を起こしたとしても、受けたとしても、本人は混乱している。ここで会社側が「どう対応すればいいの?」と悩むようでは、現場での対応の指示をだしたり、事故の状況を聞き出したりするのはむずかしい。

当事者に適切な対応ができるように、本人に指示・確認する内容をまとめた「事故対応チェックリスト」を作成しておくといい。

事故対応チェックリストの例(一部)

- 被害者が再度事故にあわないよう、動かせるようであれば道路左端に移すこと

- 被害者が「大丈夫」と言っても、救急車で病院に行かせること

- ガソリンなど、危険物がもれていないか確認すること

- 事故を起こした社用車は道路左端に移すこと

- 社有車が移動できないときは、エンジンを停止し、ハザードランプを点灯させること

- 停止標示器材を社有車のうしろに置くこと

- 警察に連絡すること(確認事項は〇〇)

- 相手の情報を確認すること(確認事項は〇〇)

- 示談交渉はしないこと

- 示談を強要された場合は「当社が契約している保険会社に一任します」と伝えること、など

2本人の代わりに事故現場に行く

本人が怪我をして現場で対応できない場合、代わりに担当者(安全運転管理者が好ましい)が現場に行き、相手の確認などを行う。

安全運転管理者制度とは

この制度は、事業所における安全運転管理を徹底するために道路交通法で定められており、自動車の使用者は、下記の選任の基準に該当する場合は、その台数に応じ、法令で定められた要件を備えた安全運転管理者、副安全運転管理者を選任し、その者に法定の講習を受講させなければなりません。(道路交通法第74条の3、第108条の2等)

3保険会社に連絡する

任意保険に加入している保険会社に、本人から聞いた事故の状況を連絡する。人身事故の場合、事故が発生した日から「60日以内」に連絡しないと保険金が支払われないことがある。注意しよう。

保険会社には次の内容を報告する。

- 事故の状況

- 相手の住所、氏名、連絡先

- 目撃者の住所、氏名、連絡先

- 損害賠償請求の内容(社用車に積載し、事故で壊れたものなど)

保険会社への報告後、担当者は次の処理を行う。

- 本人からの事故報告書の提出

- 労災などの手続き(社用車を運転中など、業務上の事故の場合)

4交通事故証明書を申請する

交通事故が起こった場合、自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」の交付を受ける。交通事故証明書は、事故があった事実を公的機関に証明できる唯一の書面だ。保険会社とのやりとりなど、交通事故に関するさまざまな手続きで必要になる。

人身事故の場合、事故発生から5 年が経過すると、原則として交通事故証明書は交付されない。交通事故の直後は必要なかったとしても、その後の申請で必要になることがある。とくに死亡や重傷事故では、証明書を取得しておきたい。

警察に届け出をしていない事故については、交通事故証明書は交付されない。交通事故では、必ず警察に届け出よう。